ピロリ菌について

ピロリ菌(Helicobacter pylori)は、胃の中に生息する細菌で、胃の酸性環境でも生存できる特性を持っています。ピロリ菌は、大きさ0.5×2.5~4.0μm、数本のべん毛を持ち、尿素をアンモニアと二酸化炭素に分解して酸を中和することで、強酸性の胃内で生息することができます。

ピロリ菌の感染経路

古くは井戸水を介して感染することが多いとされていましたが、現在では、主に乳幼児期に母親または父親からの家族内感染がほとんどです。現代の衛生環境が整ってきたことで、ピロリ菌感染者は減少傾向にありますが、日本国内では依然として約35%の人々が感染しており、高い水準を維持しています。

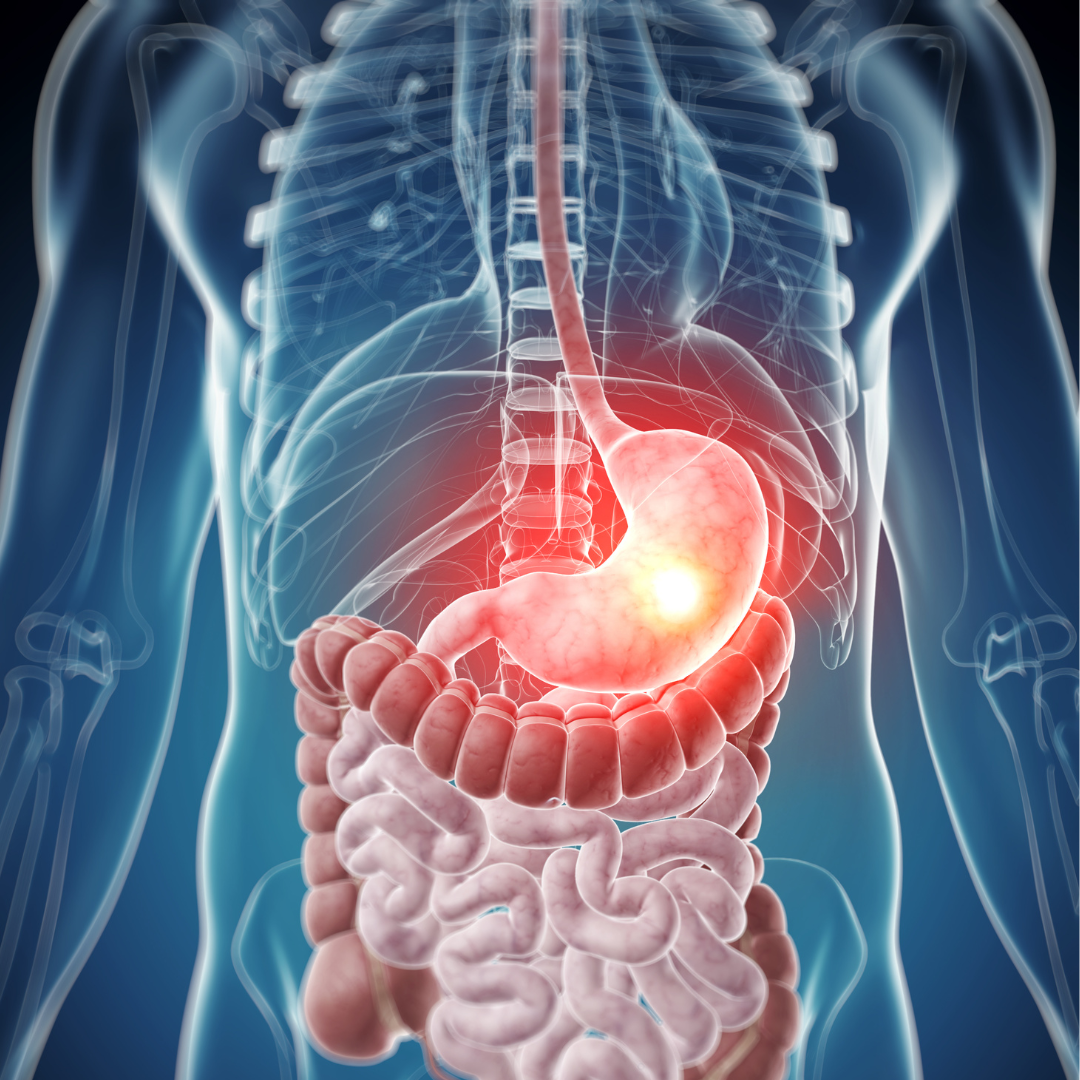

ピロリ菌による胃の病気

ピロリ菌に感染すると、感染が生涯続くことが多く、慢性胃炎を引き起こす原因となります。これが進行すると、萎縮性胃炎や胃潰瘍、十二指腸潰瘍、そして胃がんといった深刻な病気を引き起こすことがあります。特に胃がんのリスクは、ピロリ菌に感染していない人と比べて約15~20倍高くなるとされています。そのため、ピロリ菌感染が確認された場合、早期に除菌することが強く推奨されています。

ピロリ菌除菌の流れ

ピロリ菌の存在を確認するための検査には、いくつかの方法があります。代表的な検査方法は以下の通りです:

-

尿素呼気試験(呼吸の検査)

-

血液検査(抗体を調べる)

-

便検査(抗原を調べる)

-

胃カメラ(粘膜を採取して顕微鏡で調べる)

ピロリ菌の感染を確認するためには、胃カメラで慢性胃炎が確認された後、検査を受ける必要があります(胃カメラを行ったあとでないと保険が効きません)。胃カメラでの検査後、慢性胃炎とピロリ菌の存在が確認された場合、ピロリ菌除菌の適応となります。

除菌方法としては、3種類の薬を7日間服用する治療法が一般的です。1〜2ヶ月後に再度尿素呼気試験を行い、除菌が成功したかを確認します。

除菌に成功しても定期的な胃カメラは必要です

ピロリ菌の除菌に成功すると、胃がんのリスクは0.34~0.66倍に減少します。除菌が早ければ早いほど、胃がん予防効果は高くなりますが、ピロリ菌に感染していなかった人と比べると胃がんの発生頻度は依然として高いとされています。

そのため、ピロリ菌を除菌したあとも定期的に胃カメラを受けることが推奨されます。年に1回の検査が望ましいとされています。胃がんは、早期に発見することで内視鏡治療で負担を少なく治療することも可能です。

まとめ

ピロリ菌は、胃の病気や胃がんの原因となる重大な感染症です。感染が確認された場合、適切な治療法で除菌を行うことが、胃がんを予防するために非常に重要です。除菌後も定期的な胃カメラによる経過観察を受けることが大切です。