聴覚はコミュニケーションを取る上で重要な感覚です。

音は空気の振動として伝わります。この振動を耳の奥にある「蝸牛」に存在する「有毛細胞」が感知し、電気信号に変換、これが脳に伝わり音として知覚します。

この機能が衰え、「難聴」になると、社会生活を送る上でさまざまな支障をきたします。

加齢にともなう難聴を「加齢性難聴」といい、その名のとおり、加齢とともに割合は増えていきます。

| 年齢層 | 難聴のある人の割合(両耳) |

| 60代 | 約30〜40% |

| 70代 | 約50〜60% |

| 80代 | 約70〜80% |

| 90歳以上 | ほぼ90%以上が何らかの難聴あり |

蝸牛の有毛細胞が加齢とともに損傷、消失していくことで、加齢性難聴は引き起こされます。

消失した有毛細胞が再生することはないため、現在のところ加齢性難聴は治すことはできません。

難聴は認知症のリスクになる

最近の研究では、認知症を予防するために重要とされる14の要因が特定されており、その中でも最も影響が大きいのが難聴と言われています。

難聴を避けることで、認知症のリスクを最大で7%低下させることができるとされています。

また別の研究では、たとえ難聴になっても、補聴器を使用することにより認知症発症のリスクを42〜48%低下させることができると報告されています。

難聴はただ生活に不便をもたらすだけでなく、将来の認知症リスクも高める重要な問題なのです。

補聴器は買ったら終わりではありません!

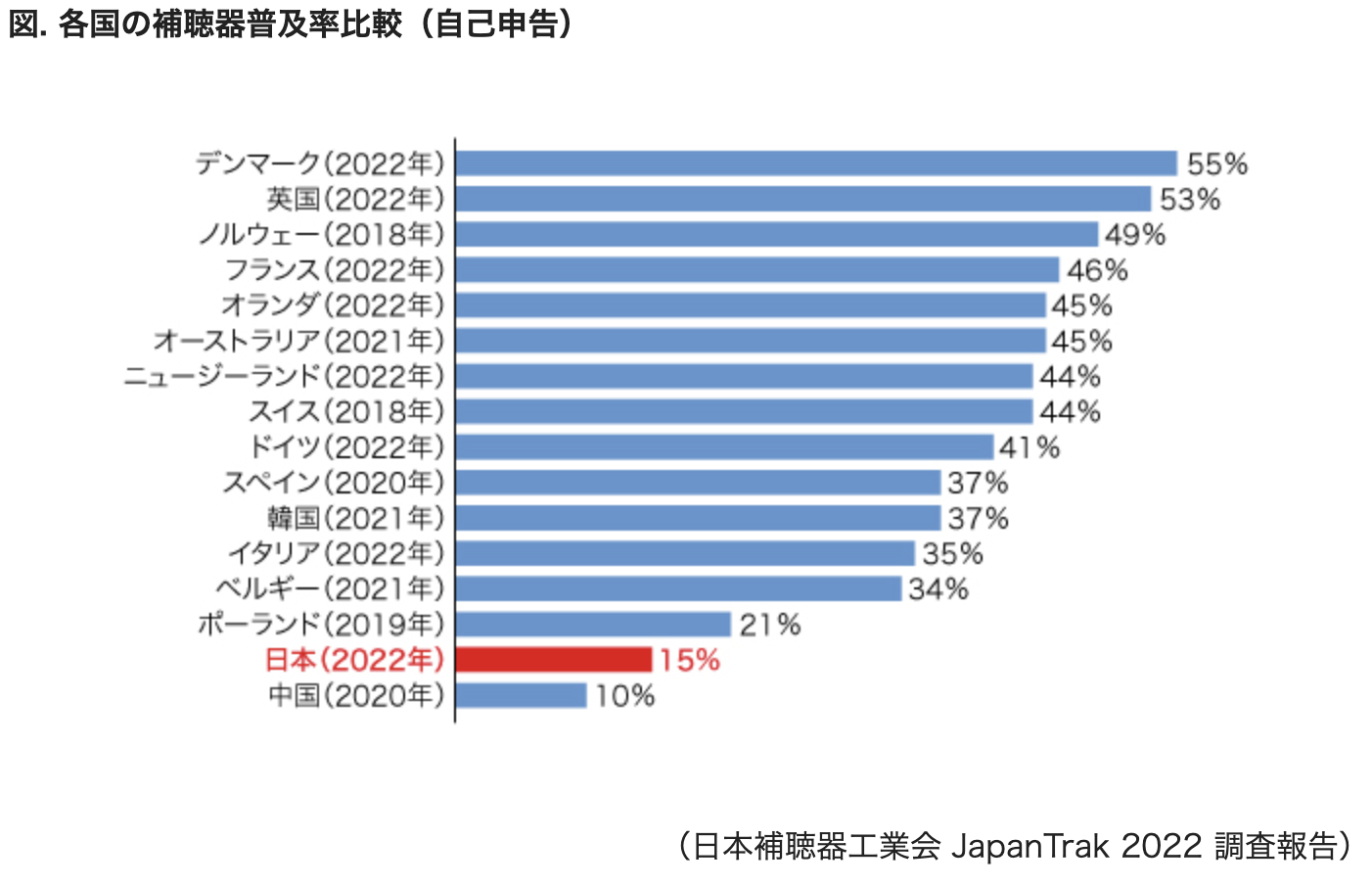

加齢性難聴への対応の第一選択は補聴器の着用ですが、補聴器が必要な人に対する補聴器の普及率はわずか15%とされています。

これは、補聴器を購入してもつけなかったり、すぐに使用をやめてしまう人が多いことが理由の一つです。

実は補聴器は、つけてすぐに音が聞き取れるようになるわけではありません。

人は、耳から入ってくるさまざまな音を過去の経験などから取捨選択し、不要な雑音を除いた状態で聞くようにしています。

補聴器は音の情報を脳に届ける補助をしているだけなので、聞こえにくい状態に慣れてしまっている脳にいきなりたくさんの情報が入ってくると、「雑音が増えて不快」「聞きたい音が聞こえない」といった状態になってしまいます。

そのため、せっかく購入した補聴器の使用を敬遠したり、やめてしまうということが起こります(タンス補聴器)。

実際に音や言葉を聞き取り、理解しているのは脳なので、補聴器から入ってくる音に順応するためには、使う人の聴力に合わせた補聴器の調整と、脳の聴覚中枢のリハビリテーションが必要です。

補聴器の調整は、認定補聴器技能者や補聴器相談医が行います。

しかし、日本では補聴器が家電量販店や通信販売でも購入が可能なため、しっかりとした調整をせずに使用し、補聴器本来の機能を活かせていないケースが多いといわれています。

補聴器相談医などによる調整を行ったあと、補聴器をつけた状態で行う「聴覚リハビリテーション」を通して、音や言葉を脳で再構築できるようにすることで、補聴器はようやくその機能を発揮できるのです。

まとめ

- 加齢性難聴は、耳の中の有毛細胞が加齢で失われることで起こり、根本的に治すことはできません。

- 難聴を放置すると認知症のリスクが高まります。

- 補聴器の使用が有効ですが、正しく使うには調整と慣れ、聴覚リハビリテーションが不可欠です。